この記事で解決出来る疑問や悩み

- 運用監視と運用保守の違いが分からない

- 監視と保守は似てるでしょ?

- どっちがおすすめ?

この記事では、運用監視と運用保守の違いを9つ解説します。

私はどちらの経験もあります。下流工程の仕事として一括りにされがちですが、似て非なるものですね。

記事を最後まで読むことで、運用監視と運用保守の違いを理解することができ、今後のあなたのキャリアプランを考える参考材料の一つとなるでしょう。

記事前半では「運用監視と運用保守の9つの違い」、後半では「運用監視および運用保守に向いている人や求められるスキル」について解説します。

目次

運用監視と運用保守の9つの違い

運用監視と運用保守は、システムの安定稼働を支える重要な業務ですが、その役割やアプローチには大きな違いがあります。運用監視は主にシステムの状況をリアルタイムで把握し、問題を早期に発見する役割を担います。

一方、運用保守は発生した問題に対する対応や予防的なメンテナンスを行う業務です。

この項目では、これら二つの業務の具体的な違いを9つのポイントで解説します。

目的の違い

運用監視は、システムやネットワークの状態をチェックし続ける「見守り役」、運用保守は、問題が起きたときに修理や改善を行う「修理屋さん」です。

運用監視の主な目的は、システムが正しく動いているかを確認し、異常があればすぐに気づけるようにすることです。一方、運用保守は、問題が発生したときにその原因を調べ、修理や改善を行います。

運用監視は問題の早期発見を目指し、運用保守は問題が起きた後の修正や改善を担います。

対応範囲

運用監視はシステムの動作を常にチェックし、運用保守はシステム全体の健康を維持するための修理や改善を担当します。

運用監視はシステム状態を監視し、問題発生時にエスカレーションします。運用保守は障害修復やシステムのアップデート、バグ修正を行います。

運用監視は「監視」、運用保守は「修理」といった役割分担でシステムを支えています。

作業内容

運用監視は、システムの状態をチェックする作業、運用保守は、問題が発生した際の修理作業です。

運用監視では、モニタリングツールを用いてシステムの状況をリアルタイムで確認します。運用保守では、発生した問題の修正や、システムのアップデートが必要となります。

運用監視は問題を見つける作業、運用保守はその問題を解決する作業です。

リアクションのタイミング

運用監視は即座に反応し、運用保守はその後の修理や対策を実施します。

運用監視は問題が発生した瞬間に対応が必要ですが、運用保守は問題が発生した後にその修正や対策を行います【注:IT運用の標準プロセス】。

運用監視は早期の反応、運用保守はその後の修復作業を行います。

スキルセット

運用監視には監視ツールの使用やデータ分析のスキルが必要で、運用保守には問題解決やシステムの修理・改善スキルが求められます。

運用監視は、システムのデータを効率的に集め、異常を検知するためのツールの使い方に精通している必要があります。一方で、運用保守には、そのデータを元に具体的な修理やアップデートができる技術が必要です。

運用監視はデータ収集・分析、運用保守は技術的な修理能力が求められます。

時間的な関与

運用監視は24時間体制で監視を行い、運用保守は問題が発生した際に修理や対策を行います。

運用監視は、システムを常時モニタリングし続けることが必要ですが、運用保守はトラブルが発生したときや、定期的なメンテナンス時にのみ対応することが一般的です。

工場の生産ラインの監視は、24時間体制で行われますが、実際に修理を行うメンテナンス作業は、故障や不具合が発生したときに行われます。

運用監視は常時行われる作業、運用保守は問題発生時やメンテナンス時に行われる作業です。

対処の範囲

運用監視は異常の検知が主な役割で、運用保守はその異常に対する具体的な修正や改善を担当します。

運用監視は問題を見つけて、次の対応が必要かを判断する役割が大きいです。運用保守はその判断に基づき、システムの修正やアップグレードを実施します。

運用監視は異常を見つけ、運用保守がその解決を行います。

自動化の度合い

運用監視は多くが自動化されており、運用保守は手動作業が必要な場面が多いです。

運用監視のツールは自動でシステムの状態をモニタリングし、異常があればアラートを発します。運用保守では、システム修復やアップデートが手動で行われることが多いです【注:一般的な監視ツールの仕様に基づく】。

運用監視は自動化が進んでいるが、運用保守は手作業が多く求められます。

予防と対応の違い

運用監視は問題を早期に発見するための作業、運用保守は発見された問題に対して対応する作業です。

運用監視は、システムの異常を早期に検知し、問題の発生を防ぐ役割があります。運用保守は、発生した問題を解決し、再発を防ぐための対応策を講じます。

運用監視は予防的な役割、運用保守は対応的な役割を担います。

運用監視と運用保守は全くの別物

運用監視と運用保守は、ITシステムを安定して稼働させるために必要な2つの重要な作業ですが、その役割や目的は全く異なります。

それぞれがどのような業務を担当しているかを正しく理解することが、システム全体のパフォーマンスを維持するために非常に重要です。

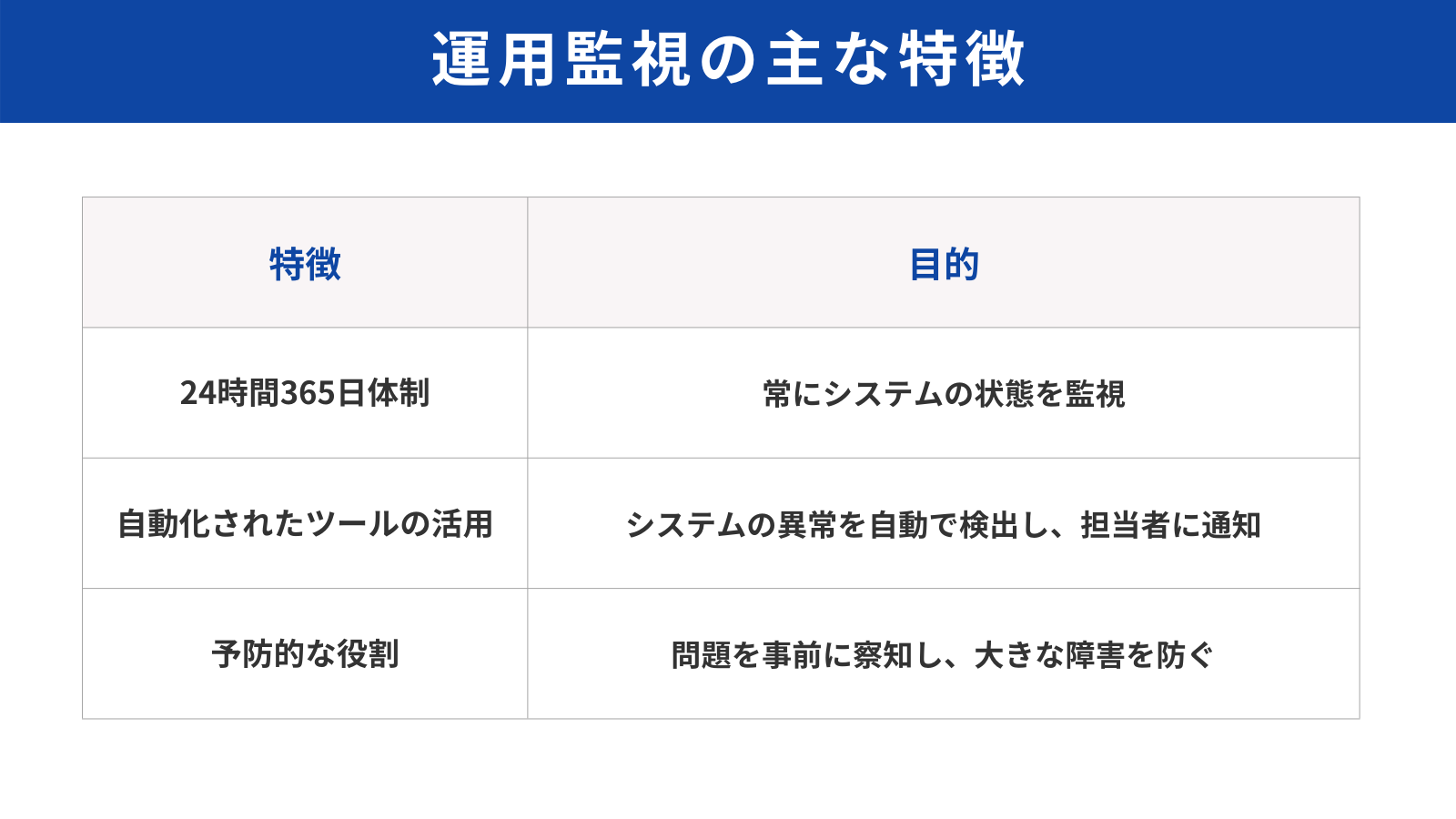

運用監視とは

運用監視は、システムの状態やパフォーマンスをリアルタイムで監視し、異常が発生しないかを見守る作業です。

主な目的は、障害や不具合を早期に発見することにあります。たとえば、サーバーが過負荷になったり、ネットワークの遅延が発生した場合、運用監視ツールは即座にそれを検知してアラートを発します。

これにより、問題が大きくなる前に対処が可能となります。

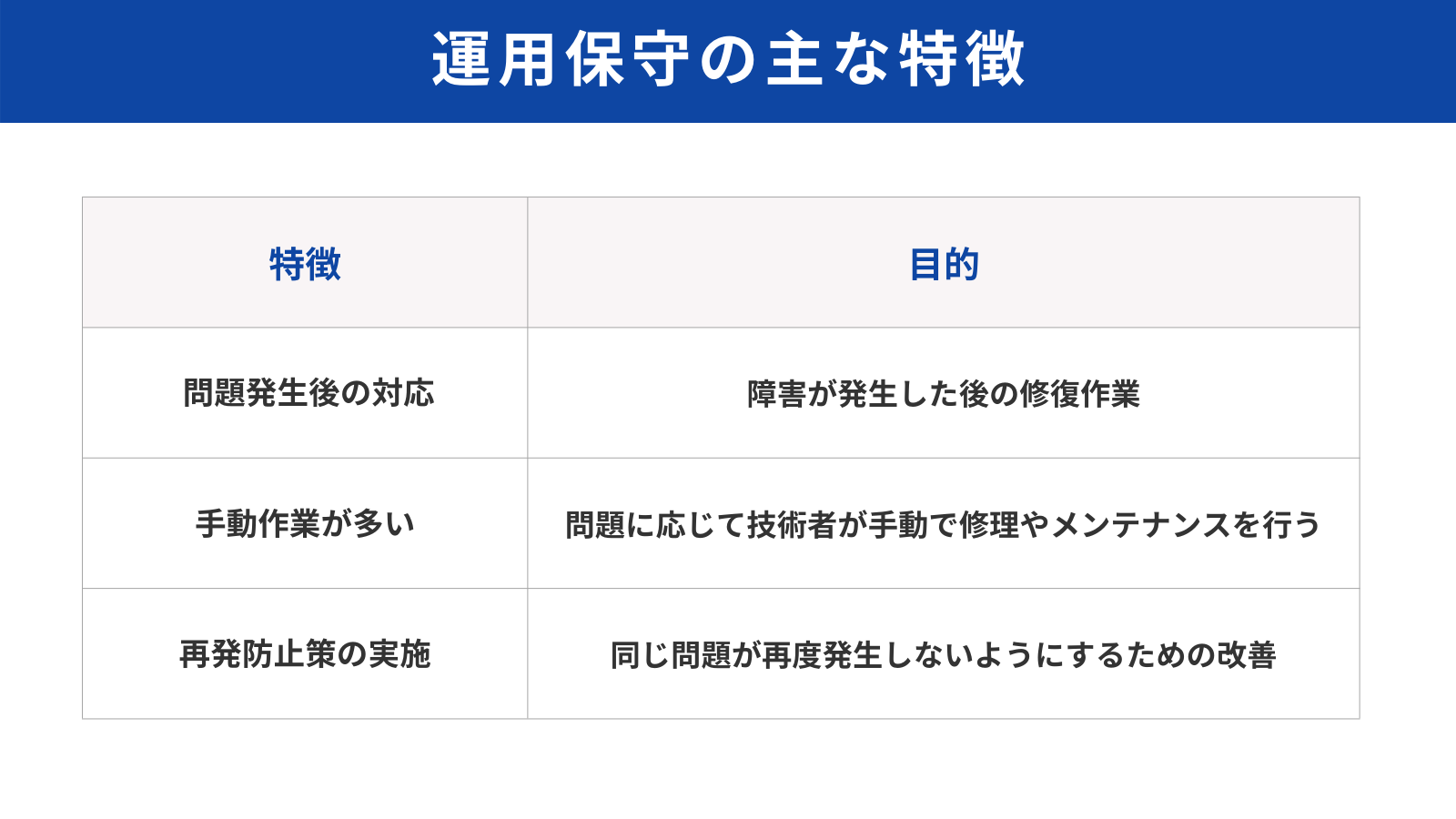

運用保守とは

一方、運用保守は、問題が実際に発生した後の修理や改善にフォーカスします。運用監視が異常を検知した後、運用保守チームがその問題の原因を特定し、修正や再発防止策を講じます。システムのアップデートやバグ修正もこの運用保守の範囲に含まれます。

運用監視と運用保守が異なる役割を持つのは、以下のような要素からも明確です。

| 要素 | 運用監視 | 運用保守 |

|---|---|---|

| 目的 | 問題の早期検知・予防 | 問題の修正・再発防止 |

| タイミング | 問題発生前の監視 | 問題発生後の修理対応 |

| 自動化の度合い | 高度な自動化(ツールの使用) | 手動作業が中心 |

| 対応のスピード | 即時対応(アラート通知) | 調査後に修理や対応 |

このように、運用監視は問題を見つける役割であり、運用保守はその問題を解決する役割です。つまり、システム運用においては両者が連携しながら、各自の役割を果たしていくことで、安定した稼働が保たれます。

運用監視と運用保守は目的も役割も異なり、互いに補完し合うことでシステムの健全な運用を支えています。この2つを混同せず、正しい理解を持つことが、ITシステムの長期的な安定稼働に寄与します。

「監視」と「保守」は全くの別物であり、それぞれに適切なリソースや体制を整えることが必要です。

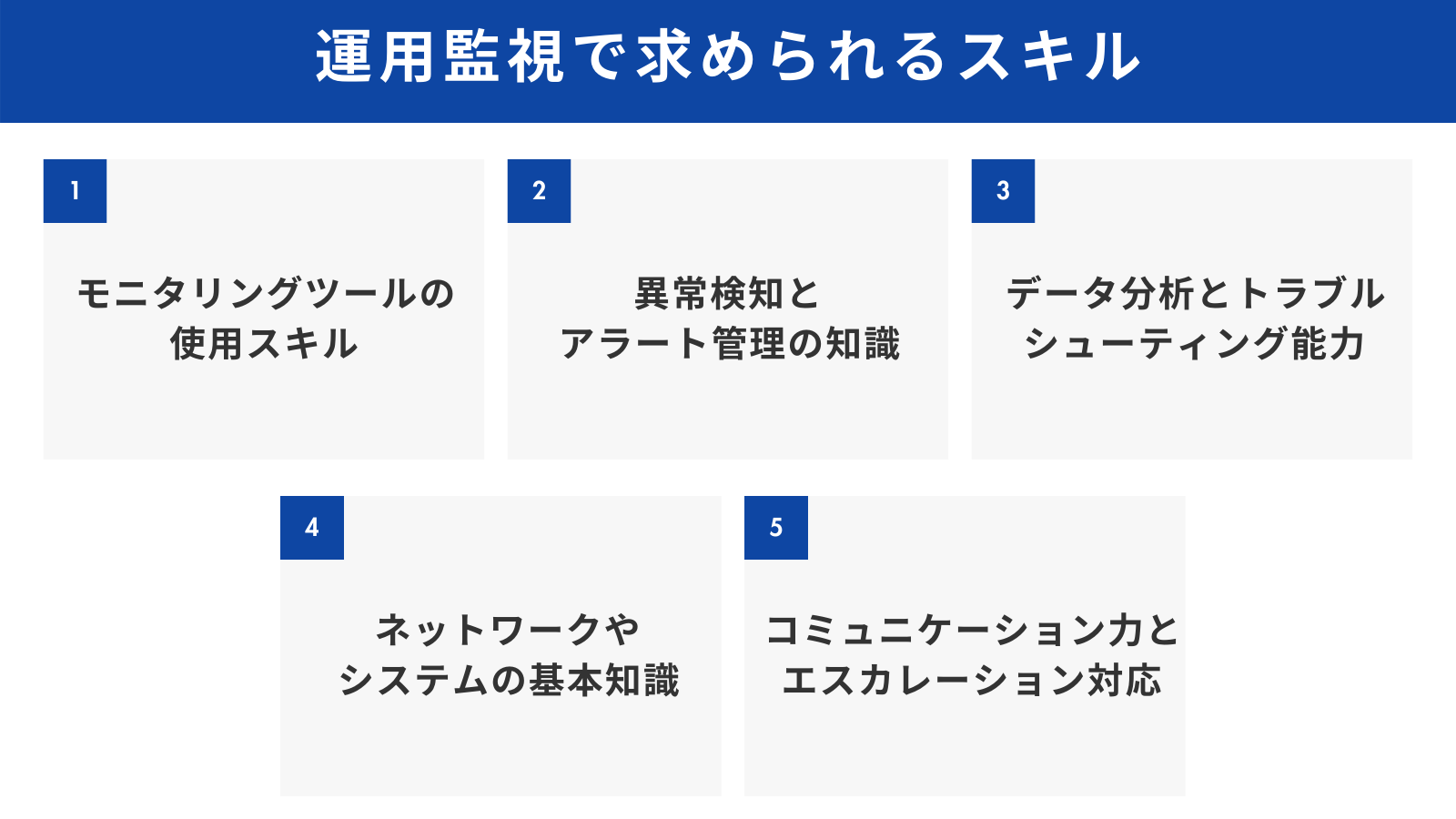

運用監視で求められる5つのスキル

運用監視は、ITシステムが安定して動くための重要な役割を果たします。そのためには特定のスキルが必要です。

ここでは、運用監視で求められる5つの重要なスキルを分かりやすく説明します。

モニタリングツールの使用スキル

運用監視では、システム状態を自動で監視する「モニタリングツール」を使うスキルが不可欠です。

システム全体を人が手動で監視するのは現実的ではないため、ツールを使って効率的に監視します。NagiosやZabbixなどのツールを使えば、システムのCPU使用率やメモリ消費量、ネットワーク接続状況などを常に監視し、自動で異常を検知してくれます。

たとえば、Zabbixを使ってサーバーの動作状況を監視している場合、あるサーバーのCPU使用率が通常の水準を超えたときにアラートが自動で送られます。これにより、問題が深刻化する前に対処できます。

モニタリングツールの操作は、運用監視において必須スキルであり、システムの安定稼働を維持するための基盤となります。

異常検知とアラート管理の知識

異常検知とアラート管理の知識は、問題が起きた際にすばやく対処するために非常に重要です。

システムが正常に動いているかどうかを判断し、異常が起きたときにすぐに知らせる仕組みが必要です。アラート設定を正しく行うことで、関係者に即座に通知され、迅速に対応できます。

異常検知とアラート管理は、問題が拡大する前に対応するための最初のステップであり、システムの安定運用には欠かせないスキルです。

データ分析とトラブルシューティング能力

システム運用においてはデータを分析し、問題の原因を素早く特定するスキルが必要です。

運用監視では、収集された大量のデータから問題の根本原因を見つけ出す力が重要です。正確なデータ分析ができると、システムトラブルを短時間で解決でき、復旧時間を短縮できます。

データ分析とトラブルシューティング能力は、運用監視における問題解決のカギとなるスキルです。

ネットワークやシステムの基本知識

運用監視を行うには、ネットワークやサーバー、システムの基本的な知識が不可欠です。

システムがどのように構成され、どのように動作しているかを理解することで、異常を的確に判断し、必要な対応を素早く行えます。基本的な仕組みを理解していることが、異常対応において迅速な判断を可能にします。

ネットワークやシステムの基本的な知識がなければ、適切な判断や対応ができないため、これらの基礎をしっかり学ぶことが重要です。

コミュニケーション力とエスカレーション対応

運用監視では問題が発生したときに、チームや関係者へ適切に情報を伝えるコミュニケーション能力が求められます。

問題が大きくなる前に、状況を正確に伝え、関係者に必要な対応を求めることが重要です。エスカレーション対応とは、必要に応じて、問題を他の専門チームや上級管理者に引き継ぐことを指します。

運用監視では、問題が発生したときに正確に報告し、適切に対応を依頼するためのコミュニケーション力が重要なスキルです。

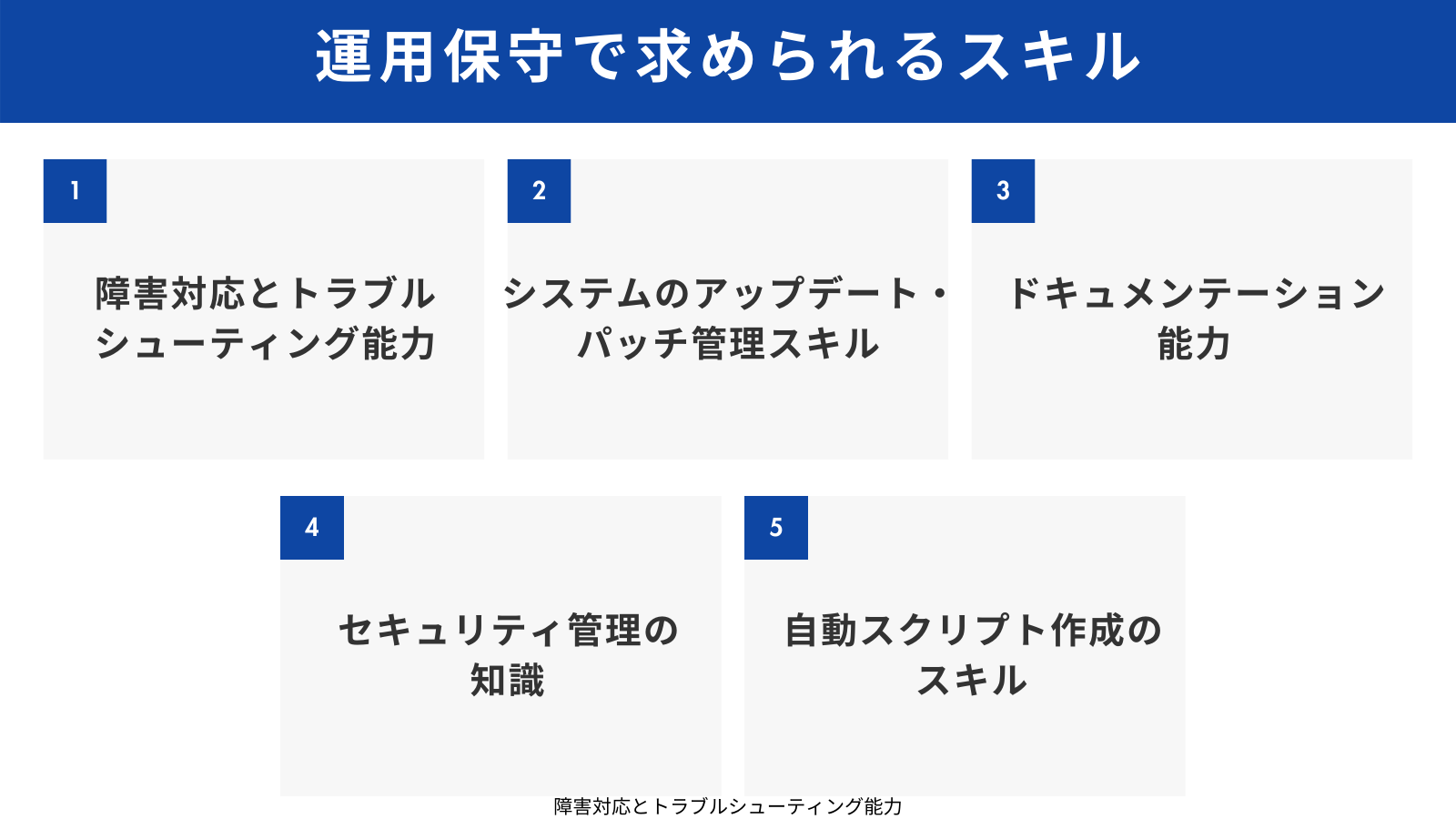

運用保守で求められる5つのスキル

運用保守の仕事では、システムが常に正常に動作するように保つことが重要です。そのためには、特定のスキルが必要です。

ここでは、その中でも特に重要な5つのスキルについて説明します。

障害対応とトラブルシューティング能力

システムに問題が発生したとき、迅速に原因を見つけて修正する「障害対応とトラブルシューティング能力」が重要です。

システム障害は業務に大きな影響を与えます。例えば、サーバーがダウンすると顧客がサービスを利用できなくなり、企業の信頼が損なわれます。素早く問題を特定し解決することで、影響を最小限に抑えられます。

障害対応とトラブルシューティングのスキルは、システムの信頼性を守り、企業の損害を防ぐために欠かせないスキルです。

システムのアップデート・パッチ管理スキル

システムやソフトウェアのアップデートを管理し最新の状態に保つスキルは、セキュリティや性能を向上させるために必要です。

ソフトウェアのアップデートには新機能、バグ修正、セキュリティ強化が含まれます。最新の状態に保たないと、システムが攻撃に弱くなったり、パフォーマンスが低下したりする恐れがあります。

システムのアップデートやパッチ管理は、セキュリティを強化し、システムの安定性を確保するために重要なスキルです。

ドキュメンテーション能力

運用保守では、作業内容やシステムの状態を記録する「ドキュメンテーション能力」が必要です。

問題発生時に過去の対応や変更履歴を確認することは重要です。ドキュメントが整備されていれば、作業の引き継ぎがスムーズになり、再発時にも効率的に対応できます。

ドキュメンテーション能力は、チーム内での情報共有や問題解決をスムーズに進めるための重要なスキルです。

セキュリティ管理の知識

運用保守では、システムを外部の攻撃や不正アクセスから守る「セキュリティ管理の知識」が求められます。

システムがハッカーに狙われたり、ウイルスに感染したりすると、データが盗まれたり、サービスが止まってしまう危険性があります。セキュリティを適切に管理することで、システムの安全性を確保できます。

セキュリティ管理の知識は、システムやデータを保護し、企業や顧客の信頼を守るために非常に重要です。

自動スクリプト作成のスキル

運用保守では、定期的な作業やトラブル対応を自動化するための「自動スクリプト作成のスキル」が重要です。

手動で行う作業が多いと、時間がかかるだけでなく、ミスも発生しやすくなります。スクリプトを使って作業を自動化することで、作業効率が向上し、人的ミスも減らすことができます。

自動スクリプト作成のスキルは、作業の効率化とミスの防止に役立ち、運用保守の現場で非常に有用なスキルです。

まとめ

運用監視と運用保守は、インフラエンジニアにとってどちらも欠かせない業務ですが、役割が異なります。運用監視は、システムのリアルタイム監視を通じて障害を未然に防ぎ、迅速な対応を可能にする重要なプロセスです。

一方、運用保守は、問題発生後の対応や定期的なメンテナンスを通じてシステムの長期的な安定を支える役割を果たします。この二つの業務を適切に組み合わせることで、システムの安定性と効率性が飛躍的に向上します。

インフラエンジニアとして、これらの知識を活かし、安定した運用体制を構築することは、ユーザーの満足度を大きく向上させる鍵ですね。

ちなみに、運用監視、運用保守共に下流工程の仕事です。下流工程は上流工程に比べると年収は低いですが、上流工程よりも勉強量は少なくても大丈夫です。あまり勉強したくない方は、ぜひ運用の仕事を始めてみてください。