この記事で解決できる疑問や悩み

- 技術の進化が早すぎて、もうついていけない

- 周りの人が凄すぎる。それに比べて自分なんて、、、

- 最低限の努力で付いていきたい

この記事では、同じ悩みを乗り越えたエンジニアたちの実践的な対策や、未来を切り開くヒントをお届けします。つまずくたびに得られる成長のチャンスを見逃さず、一歩ずつ前に進んでいきましょう。

記事を最後まで読み終えることで、時代や周りのエンジニアについていけない根本的な原因を知ることができ、あなたの長きに渡るエンジニア人生に光をともすような対策も実践できるようになります。

記事前半では「インフラエンジニアになったけどついていけない7つの原因」、後半では「ついけいけない時の7つの対策」について解説します。

目次

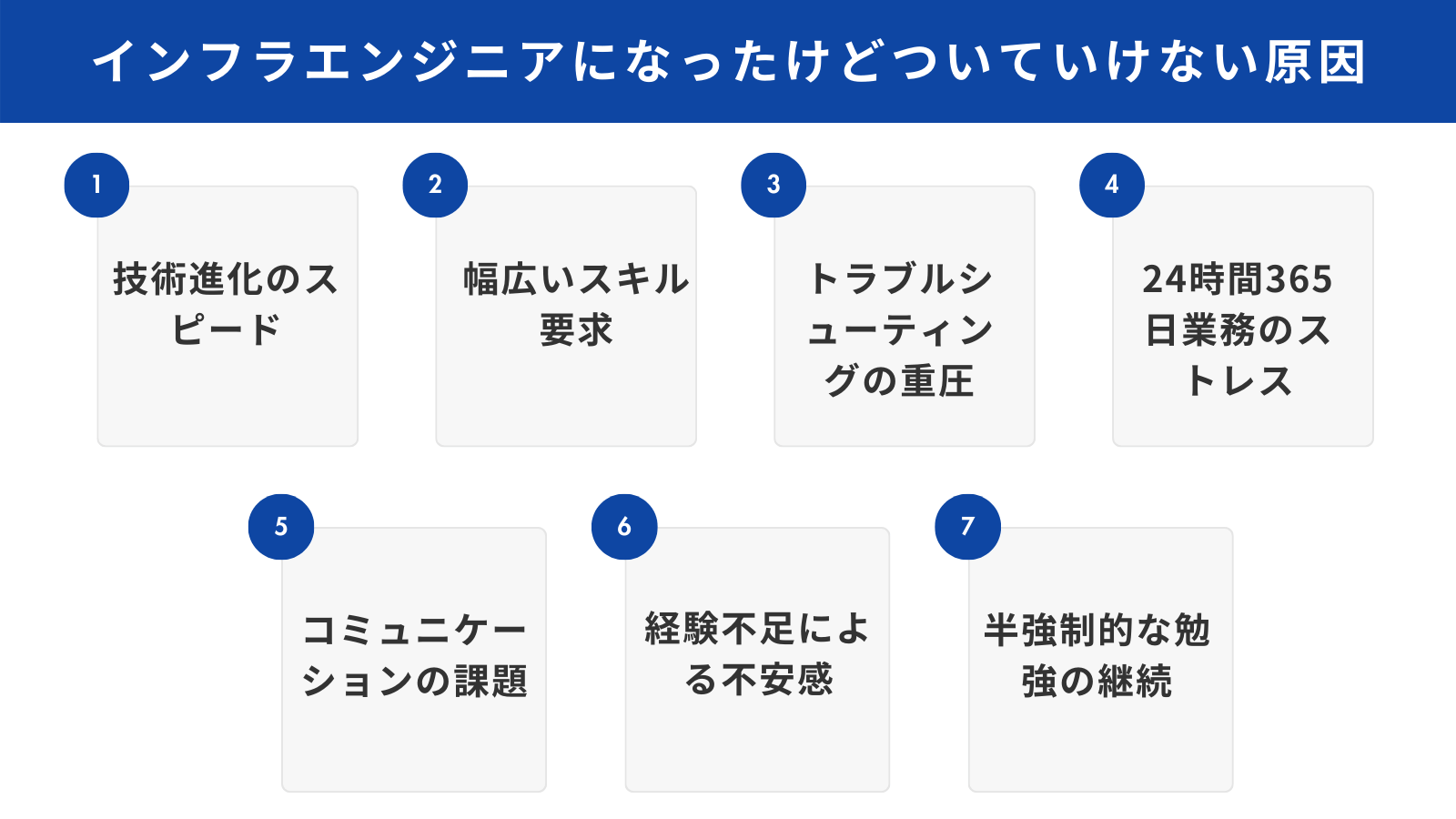

インフラエンジニアになったけどついていけない7つの原因

インフラエンジニアは、技術の進化と共に絶えず新しいスキルや知識を要求される厳しい職業です。インフラエンジニアだけはやめとけと言われる理由でも紹介していますが、多くのエンジニアがそのプレッシャーに押しつぶされ、道に迷うことがあります。

この項目では、インフラエンジニアが「ついていけない」と感じる7つの主な原因を掘り下げ、その背景と対処法を解説します。

技術進化のスピード

インフラエンジニアは技術の進化が非常に速く、そのスピードに追いつけないことが大きな課題です。

近年、クラウド技術や自動化ツールの進化が加速し、最新の技術を学び続けることが不可欠になっています。2023年の調査では、IT業界の技術進化のスピードは、他の産業と比べても特に速いとされています。

インフラエンジニアとして成功するためには、新しい技術を常に学び続ける姿勢が大事です。

幅広いスキル要求

インフラエンジニアは多くの技術分野に精通する必要があり、その範囲の広さが負担となることがあります。

なぜなら、ネットワーク、サーバー、セキュリティ、クラウドなど、インフラエンジニアが扱う技術は多岐にわたるからです。そのため、一人のエンジニアがすべての分野に詳しくなることは非常に難しいです。

幅広いスキルを身に付けることは大変ですが、エンジニアとしての価値を高めるためには不可欠です。

トラブルシューティングの重圧

トラブルが発生した際にすぐに解決するプレッシャーが、インフラエンジニアにとって大きなストレスとなります。

システムのダウンや障害が発生すると、すぐに復旧しないと企業の業務が止まることがあるため、エンジニアにかかるプレッシャーは大きいです。

プレッシャーは大きいですが、迅速なトラブルシューティング能力を高めることが、エンジニアとしての信頼を築く鍵です。

24時間365日業務のストレス

インフラエンジニアは常にシステムが正常に動いていることを確認する必要があり、24時間体制の仕事がストレスの原因になります。

多くの企業が24時間365日運営しているため、システムの監視や障害対応を行うエンジニアも休みなく働くことが求められます。

24時間体制の仕事は厳しいですが、チームで交代制にするなどの工夫でストレスを軽減することができます。

コミュニケーションの課題

技術的な問題を他の部署やクライアントに分かりやすく伝えることが難しいため、コミュニケーション能力が重要です。

技術者は専門的な用語を使いがちですが、他の部署やクライアントは技術に詳しくないことが多いため、難しい内容を簡単に説明するスキルが必要です。

技術者であると同時に、コミュニケーション能力を高めることが、仕事をスムーズに進めるための鍵です。

経験不足による不安感

インフラエンジニアとして働き始めたばかりの頃は、経験不足からくる不安が大きくなることがあります。

インフラエンジニアは多くのトラブルや問題を解決する役割を担うため、経験豊富であることが求められます。しかし、まだ経験が浅いエンジニアは、解決策を見つけられないことや、ミスを犯すことへの恐怖から不安を感じやすくなります。

一人前に育つまで時間がかかりますが、常に人手不足なので、教育に時間を避けれないのが実態です。

経験不足は誰もが通る道です。失敗を恐れず、学び続けることで次第に自信がついてきます。サポート体制が整っている環境で働くことが、この不安感を軽減するのに役立ちます。

半強制的な勉強の継続

インフラエンジニアは技術の進化に追いつくために、ほぼ強制的に勉強を続けなければならないことが、ストレスの一因となります。

理由としてIT業界は技術進化が速く、インフラエンジニアも常に新しい技術を学ぶ必要があります。学ぶ意欲がある人には向いていますが、そうでない人には負担になってしまいます。

インフラエンジニアとして成功するためには、勉強し続けることが重要です。勉強の時間を計画的に取り入れるなど、無理なく学び続ける工夫が求められます。

インフラエンジニアの技術力を向上させるための大事な考え方

インフラエンジニアとしての技術力を高めるためには、「継続的な学習」と「実践経験を積むこと」の2つが重要な考え方です。技術は日々進化しているため、学び続ける姿勢が不可欠です。

理由としてインフラエンジニアは技術進化が早く、クラウド技術やセキュリティのトレンドも変化します。IT業界では約8割の技術者が学び続けることがキャリア向上につながると答えており、定期的なスキルアップが求められるからですね。

次のような学習の取り組みが有効です。

- クラウド技術やセキュリティの基礎を学ぶ

AWSやAzure、セキュリティの基礎は、今後のインフラエンジニアに必須の知識です。まず基本的なオンライン講座や資料を使い、知識を広げましょう。 - 実践的なプロジェクトに参加する

学んだ知識を活かすために、小さなプロジェクトでも積極的に参加してみましょう。例えば、自宅で簡単なサーバー構築やネットワーク設定を行うのも良い経験になります。 - 定期的な情報収集

最新の技術動向に遅れないよう、技術ブログやフォーラムで新しい情報を取り入れる習慣も重要です。

インフラエンジニアとしての技術力を向上させるには、学び続ける姿勢と実践的な経験が欠かせません。知識を増やし、経験を重ねることで、現場で通用するスキルを身につけ、自信を持って仕事に臨めるようになります。

技術力を向上させるために他人と比較しないことも重要

技術力を高めるためには、他人と比較せず、自分のペースで成長することが大切です。

なぜなら他人と比較すると自信が低下し、やる気が減ることがあるからです。自分に合った目標を持ち、一歩ずつ進むことで、長期的に成長しやすくなります。

技術力向上のためには、他人の成長と自分を比べるのではなく、自分が「昨日の自分」よりも成長することを意識しましょう。焦らず、確実にスキルを身につけることが、自信と実力につながりますよ。

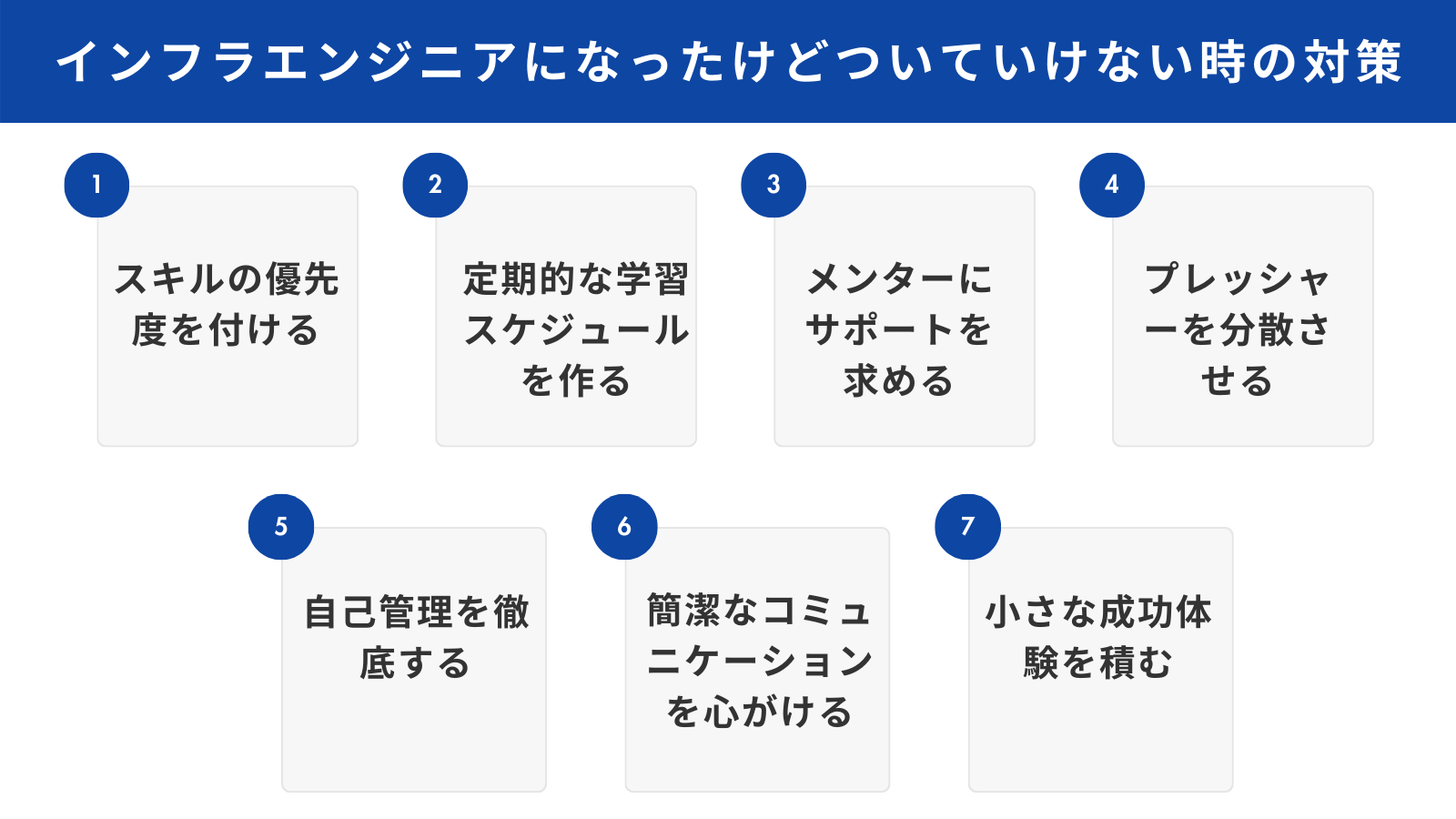

インフラエンジニアになったけどついていけない時の7つの対策

インフラエンジニアとして働き始めたものの、急速な技術の変化や高度なスキル要求に戸惑う方も多いでしょう。しかし、適切な対策を取れば、自信を持ってキャリアを進めることが可能です。

この項目では、ついていけないと感じる方のために、日々の業務に役立つ7つの具体的な対策を紹介し、スムーズな成長をサポートします。

スキルの優先度を付ける

全ての技術を一度に学ぶのは難しいため、業務において最も重要なスキルから習得することが大切です。

インフラエンジニアは多岐にわたる技術を扱いますが、全てを短期間で完璧に理解することは不可能です。まずは自分の業務に直結するスキルに集中することで、効率よく学習が進みます。

重要なスキルから優先的に習得することで、業務の負担を減らし、効率的に成長できます。

定期的な学習スケジュールを作る

学び続けることが大事なので、無理のない学習スケジュールを作って、少しずつ進めていきましょう。

理由としてインフラエンジニアは常に新しい技術を習得する必要がありますが、一度に大量の知識を詰め込むとかえって混乱します。定期的に少しずつ学ぶ方が効果的です。

学習は計画的に行い、継続することがインフラエンジニアとしての成長に繋がります。

メンターにサポートを求める

困った時や不安な時には、経験豊富なメンターに助けを求めることで解決が早まり、自分の成長に繋がります。

なぜなら、一人で全てを解決するのは大変です。経験豊富なエンジニアのサポートを得ることでより効率的に学び、問題を解決できるようになります。

メンターや同僚のサポートを積極的に活用し、一人で抱え込まないことが重要です。

プレッシャーを分散させる

業務のプレッシャーを一人で抱えず、チームで分担することが大切です。

インフラエンジニアの仕事は、システムが止まると多くの影響が出るため、プレッシャーが大きいです。ですが、すべてを一人で解決しようとすると、ストレスが溜まりやすくなります。

プレッシャーをチームで分担することで、無理なく長期的に働き続けることが可能になります。

自己管理を徹底する

自分の体調や作業時間をしっかり管理し、無理なく業務を進めることが重要です。

理由として、インフラエンジニアの仕事は長時間に及ぶこともあり、体力的にも精神的にも負担が大きくなります。適切に休息を取りながら働くことが、長期間にわたって高いパフォーマンスを維持するために必要です。

適切な自己管理ができてこそ、長期的に健康を保ちながらエンジニアとしての業務を続けられます。

簡潔なコミュニケーションを心がける

インフラエンジニアは、専門的な内容を簡潔で分かりやすく伝える能力が重要です。

なぜなら、他の部署やクライアントは技術に詳しくないことが多いため、専門用語を使わずに、誰でも理解できるように説明する必要があるからです。適切なコミュニケーションをすることで、問題解決やプロジェクトの進行がスムーズになります。

技術者であっても、相手に分かりやすく伝えるスキルは非常に重要であり、コミュニケーションが円滑であれば業務もスムーズに進行します。

また、仕事上で電話対応が必要になる現場もありますが、電話対応に苦手意識がある人もいるでしょう。そういう方は、インフラエンジニアで電話対応ゼロの現場の探し方も参考になると思います。

小さな成功体験を積む

小さな成功体験を積み重ねることで自己肯定感を高め、エンジニアとしての自信を養うことができます。

大きなプロジェクトや課題に取り組む前に、小さな問題やトラブルを解決する経験を積むことで、徐々に自信を持てるようになります。成功体験は、自分の能力を信じる力を高め、次の挑戦への原動力となります。

大きな挑戦を恐れず、小さな成功を積み重ねることが、インフラエンジニアとしてのスキル向上と成長に繋がります。

インフラエンジニアと開発系エンジニア、どっちが良い?

どうしてもインフラエンジニアとしてついていけなさそうなら、開発系エンジニアにチェンジすることも検討していいかもしれません。

結論、インフラエンジニアと開発系エンジニア、どちらが良いかは「自分が何をしたいか」によります。インフラエンジニアはシステムを支える裏方の仕事、開発系エンジニアはソフトウェアを作り出す仕事が中心です。

それぞれ役割が異なるため、向いている性格や得意な分野が違います。インフラエンジニアは安定性や信頼性が重視されるため、トラブル対応やシステムの維持管理が得意な人に向いています。

一方で開発系エンジニアは新しい機能やサービスを作り出すのがメインなので、創造力やプログラミングが得意な人に向いています。ある調査でも、インフラ系はシステムの安定運用、開発系は製品やサービスの新規開発を希望する人に向いているとされています。

- インフラエンジニア:ネットワークやサーバーの管理を行い、システムが安定して動くように保守する仕事です。たとえば、銀行のシステムが止まらないように24時間体制で管理します。

- 開発系エンジニア:アプリやソフトウェアを作る仕事です。たとえば、ゲームやウェブサイトを作るために、プログラミングを使って設計から完成まで手掛けます。

自分が「安定して支える仕事」にやりがいを感じるならインフラエンジニア、「新しいものを作る仕事」に興味があるなら開発系エンジニアが向いています。どちらもIT業界で重要な役割を担っているため、自分の得意なスキルや興味に合わせて選ぶことが大切ですね。

詳しくは、インフラエンジニアと開発エンジニア、どっちが自分に合うかの判断基準をご覧ください。

まとめ

インフラエンジニアとして働く中で、「ついていけない」と感じることは決して珍しいことではありません。急速な技術進化や日々の業務の複雑化により、プレッシャーを感じるのは当然です。しかし、その感覚に圧倒されるのではなく、前向きに捉えることが重要です。

第一に、基礎知識の見直しと継続的な学習を心がけることが大切です。基礎がしっかりしていれば、応用も効きやすくなります。また、コミュニティや同僚との情報交換も欠かせません。他のエンジニアとのつながりが、知識のアップデートや問題解決のヒントになることが多いからです。

もし、あまりにも勉強が苦手な人は、下流工程を極めるという選択もアリです。下流工程は上流工程ほど技術力を求められないので、細く長く働くのに向いています。

詳しくは、勉強嫌いなインフラエンジニアのキャリアプランをご覧ください。

さらに、自己管理を怠らないことも重要です。スケジュールやタスクを可視化し、優先順位をつけることで混乱を避けられます。技術に追いつくための努力は確かに必要ですが、無理をして自分を追い込まないよう、バランスを取りながら取り組むことが長期的な成功につながります。

最後に、焦らず自分のペースで進めば大丈夫です。技術は日々進化していますが、そのスピードに完全に追いつくことを目標にするのではなく、着実に前進する姿勢が大切です。あなたの成長は必ず後からついてきますよ。