この記事で解決できる疑問や悩み

- 勉強は嫌いだけど、インフラエンジニアとしてやっていける?

- 最低限の勉強で稼げるコスパの良い年収は?

- エンジニアとして上流工程を目指さないといけないのかな。

この記事は、勉強嫌いだけどインフラエンジニアとして働きたい人に向けて、さほど勉強せずとも業界で生き残る方法を書きました。

私も勉強は好きではありません。ただ、必要だと思えば、勉強はします。でも、休みの日に何十時間も勉強し続けるみたいな根性はありません。

記事を最後まで読むことで、勉強が苦手でも安心して働ける下流工程の魅力や、経験を積みながら成長する方法を理解することができます。

記事前半では「下流工程なら問題ない理由」、後半では「勉強嫌いな人におすすめの学習方法」などを解説します。

目次

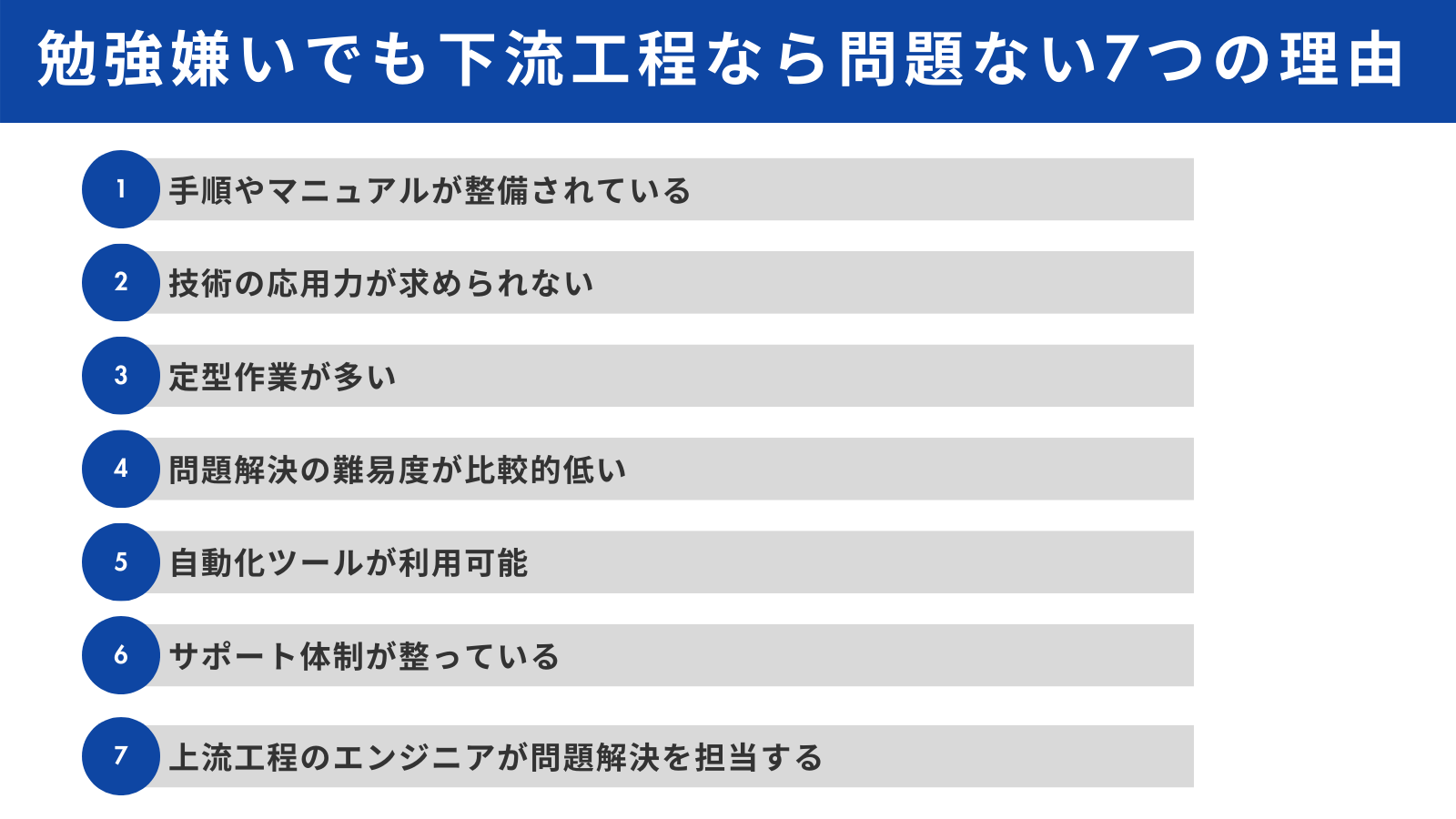

勉強嫌いでも下流工程なら問題ない7つの理由

前提として、まったく勉強せずにインフラエンジニアのキャリアを終えようとするのはほぼ無理です。一切勉強しないと、インフラエンジニアとしての末路を辿ることになります。

ただ、インフラエンジニアとしてのキャリアにおいて、勉強が苦手でも下流工程では問題ない理由がいくつかあります。

下流工程は主に既存システムの運用や保守が中心で、新技術の習得よりも実務経験や手順の反復が求められます。

ここでは、勉強嫌いなエンジニアでも安心して業務に取り組める7つの理由を解説します。

手順やマニュアルが整備されている

下流工程では、しっかりとした手順やマニュアルが整備されているため、勉強が苦手でも問題なく作業が進められます。

理由として下流工程は上流工程で設計された内容に従い、実際の設定や変更作業を行います。そのため、インフラエンジニアは手順書に基づいて作業でき、複雑な技術や最新のトレンドを追う必要はありません。

サーバー構築やネットワーク設定の際には、通常詳細なマニュアルやチェックリストが存在します。このマニュアルに従うことで、特別な技術的な判断をせずに、作業を確実に進めることが可能です。

手順やマニュアルがあれば、作業に必要な知識がカバーされているため、勉強が嫌いでも問題なく業務を進められます。

技術の応用力が求められない

下流工程では、技術の応用力が求められないため、勉強嫌いでも問題ありません。

なぜなら、下流工程の主な役割は既存の設計やシステムに基づいた作業を行うことだからです。新しい技術や独自の設計を考える必要はなく、決められた作業に従うだけでよいため、技術を応用する場面が少ないです。

たとえば、サーバーの配線やラックの設置作業は、既存のインフラ設計に基づいて行われるため、設計変更や技術的な工夫は不要です。

下流工程は、技術的な応用が求められる場面が少ないため、勉強せずとも確実に業務を進めることができます。

定型作業が多い

下流工程には定型作業が多いため、勉強嫌いでも問題なく仕事がこなせます。

下流工程では、決まった手順を繰り返す定型作業が多く、創造性や新たな技術を学ぶ必要がほとんどありません。日々の業務は、同じプロセスを繰り返すことが多いため、勉強する必要性が低いです。

定型的な業務が多いため、新しい知識を学ぶ必要が少なく、勉強嫌いでも問題ありません。定型作業は一度覚えてしまえば、ぶっちゃけ楽ですね。

インフラエンジニアは楽すぎると言われる理由の一つが、定型作業メインだからです。

問題解決の難易度が比較的低い

下流工程では問題解決の難易度が低く、複雑な知識が求められないため、勉強嫌いでも対応できます。

理由として、上流工程での設計ミスがない限り、下流工程でのトラブルは基本的な問題解決で済むことが多いです。大規模な技術的なトラブルが発生した場合は、上流工程のエンジニアが対応します。

サーバーの不具合や接続トラブルが起きても、ほとんどの場合はリセットや再起動、基本的な設定確認で解決できます。より高度な問題は、上流エンジニアが対応します。

問題解決の難易度が低いため、勉強嫌いでも基本的な対応力さえあれば十分に対応できます。

自動化ツールが利用可能

自動化ツールが利用できるため、手作業を覚えなくても問題なく業務がこなせます。

なぜなら、インフラの管理や変更作業は、今や多くの部分が自動化されているからです。スクリプトやツールを使用すれば、細かい設定や手順を手作業で覚える必要がなくなり、効率的に業務を進めることができます。

AnsibleやPuppetといったツールを使えば、複雑なサーバー構築もスクリプト一つで自動化できます。これにより、技術的な理解がなくても、指示通りの作業を行うだけで簡単にシステムを構築できますね。

自動化ツールの導入により、細かい技術的な知識を学ぶ必要が少なく、勉強嫌いでも効率的に作業を進めることができます。

また、自動化ツールの進化は電話対応を減らす側面もあります。詳しくは、インフラエンジニアで電話対応ゼロの現場の探し方をご覧ください。

サポート体制が整っている

下流工程ではサポート体制が整っているため、勉強が苦手でも困った時にすぐに助けを得られます。

大規模なインフラ環境では、サポートチームやヘルプデスクが存在し、複雑な問題に直面してもすぐにサポートを受けられるため、独自に勉強して解決する必要が減ります。

サポート体制がしっかりしていれば、勉強が苦手なエンジニアでも作業中の問題に対処でき、業務を円滑に進められます。

上流工程のエンジニアが問題解決を担当する

下流工程で複雑な問題が発生した場合は上流工程のエンジニアが対応するため、勉強嫌いでも大きな負担を感じることはありません。

理由として、下流工程の作業は上流工程の設計に基づいて行われ、設計ミスや複雑な問題は上流エンジニアが対応するため、下流エンジニアは深い技術知識がなくても安心して作業できるからです。

例えば、サーバーの構築中に予期しないパフォーマンスの問題が発生した場合、上流のシステム設計者やアーキテクトが問題の原因を調査し、解決策を提供します。下流エンジニアは、それに従って対応するだけで済むことが多いです。

上流エンジニアが技術的な問題を解決する役割を担うため、勉強が苦手な下流エンジニアでも複雑なトラブルを気にせず作業を進められます。

下流工程で働くことでの心身面での5つのメリット

インフラエンジニアとして下流工程に従事することは、心身の健康面においてもさまざまなメリットをもたらします。主に既存システムの運用や保守業務が中心となるため、突発的なトラブルやプレッシャーの少ない安定した労働環境が整っています。

過度な負担が少ないため、長時間労働やストレスによる心身の疲労を軽減し、ワークライフバランスを保ちながら働くことが可能です。

ここでは、下流工程での勤務がもたらす5つの心身面でのメリットを紹介します。

ストレスが少ない

下流工程で働くことは、業務の複雑さや責任が比較的少ないため、ストレスが軽減されます。

なぜなら、下流工程では主にマニュアルに沿った作業や定型的な業務が多く、複雑なトラブルシューティングや設計業務を担うことはないからです。これにより、仕事の難易度が低く、精神的な負担が少なくなります。

定型作業に従って働くことで、日々の業務における精神的な負担を減らし、ストレスを軽減できます。

安定した労働時間

下流工程の仕事は突発的な対応が少なく、労働時間が安定しやすいため、心身のリズムを保ちやすくなります。

上流工程ではクライアントやプロジェクトの要望に応じて柔軟な対応が必要になる一方、下流工程では予め決められた作業スケジュールや作業内容が多いため、労働時間が安定しやすいです。

安定した労働時間により、心身のバランスが崩れにくく、健康的な生活リズムを維持しやすくなります。

集中力を持続しやすい

下流工程では、業務の複雑さが少ないため、長時間にわたり集中して作業しやすく、心的疲労が少なくなります。

理由として、業務が単純化されているため、注意力を要する複雑な判断や応用力を求められる場面が少なく、同じ作業に集中できる時間が長くなります。これにより、仕事の合間に過度に頭を使うことが少なく、疲れにくくなります。

業務が単純なため、集中力を長時間保てる環境が整っており、心的な疲労が軽減されます。

心身の負担が軽い

下流工程では、技術的な責任や難易度が低いため、心身への負担が軽減されます。

なぜなら、下流工程では定型的な作業やサポート業務が中心で、上流工程に比べて業務の技術的な要求や負担が少ないからです。また、業務の責任範囲が狭いため、プレッシャーや精神的な負担も軽減されます。

下流工程では技術や責任が軽いため、心身の負担が少なく、リラックスした状態で働けます。

ワークライフバランスが取りやすい

下流工程では、労働時間や業務の予測がしやすく、プライベートとのバランスを取りやすくなります。

下流工程の仕事は、スケジュールが安定しており、緊急対応が少ないため、残業や休日出勤の発生が少なくなります。これにより、家庭や趣味に時間を割くことができ、仕事と生活のバランスが取りやすいです。

下流工程では、予測しやすい勤務状況により、ワークライフバランスを保ちながら健康的な生活が可能です。

勉強嫌いでもネットワークだけは勉強した方がいい理由

「勉強は嫌いだけど、ネットワークの勉強だけはしておいた方がいい」

そう聞くと意外に思うかもしれません。

でも、ネットワークはITの土台であり、これを知らないとサーバーやクラウドも活用できません。さらに、ネットワークの知識があれば仕事でも高く評価され、キャリアアップのチャンスも広がります。

その重要な理由を3つに絞って解説します。

ネットワークがなければ、サーバーやデータベースも動かないから

ネットワークがなければ、サーバーもデータベースも使えません。

サーバーやデータベースは、ネットワークを通じて情報をやり取りします。もしネットワークがなければ、それらはただの箱のようなものになってしまいます。

どんなに高性能なサーバーやデータベースがあっても、ネットワークがなければ意味がありません。だからこそ、ネットワークの勉強はとても大事なのです。

クラウド時代でも「VPC」「VPN」「DNS」などの知識は必須だから

クラウドの時代になっても、ネットワークの知識は絶対に必要です。

クラウドを使うと、サーバーを持たなくてもいろんなサービスを利用できます。でも、そのクラウドの中でもネットワークがしっかり作られていないと、安全にデータをやり取りすることができません。

また、VPNを使えば、外出先からでも安全に社内ネットワークにつなぐことができますし、DNSを理解していれば、インターネットの仕組みを深く知ることができます。

クラウドだからこそ、ネットワークの知識が必要になります。VPCやVPN、DNSなどの基本を知っておけば、トラブルを防ぎ、安全にシステムを運用できるようになります。

Cisco資格(CCNA/CCNP)などが評価されやすいから

ネットワークの資格を持っていると、仕事で評価されやすくなります。

資格があると、「この人はネットワークの知識がある」と証明できるからです。特に、Ciscoの資格(CCNA/CCNP)は世界的に有名で、多くの企業が評価しています。

ネットワークの資格を持っていると、就職や転職に有利になり、キャリアアップもしやすくなります。だから、勉強が嫌いでも、ネットワークの資格だけは取っておいた方が得です。

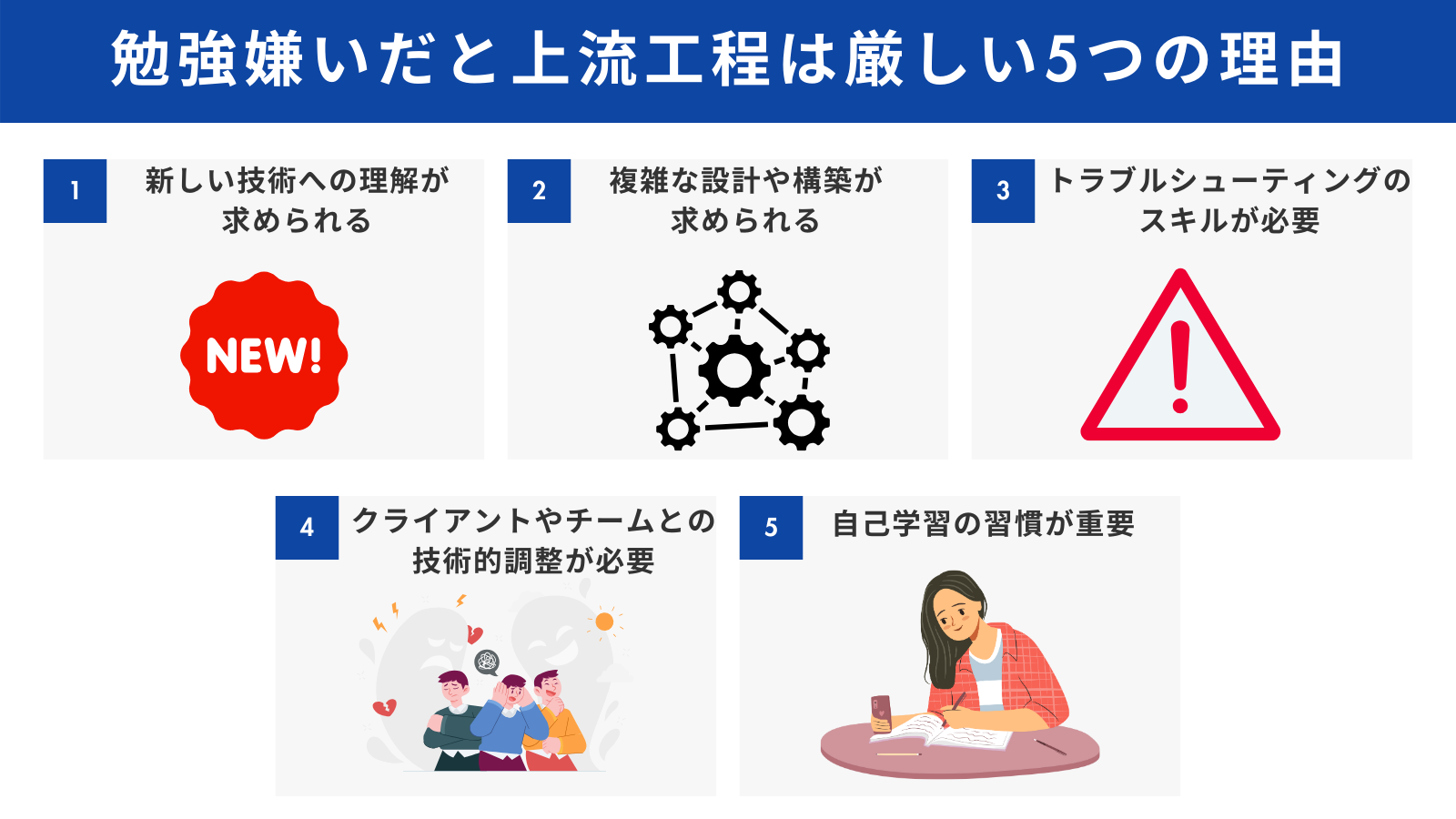

勉強嫌いだと上流工程は厳しい5つの理由

インフラエンジニアとして上流工程に携わるには、最新技術や市場動向を理解し、システム全体の設計や構築をリードする高度なスキルが求められます。

インフラエンジニアだけはやめとけと言われる理由でも紹介していますが、勉強が苦手なエンジニアにとって、これらの業務は大きな負担となりがちです。上流工程では、技術のキャッチアップが不可欠であり、継続的な学習や問題解決力が求められます。

ここでは、勉強嫌いなエンジニアにとって上流工程が厳しいとされる5つの理由を解説します。

新しい技術への理解が求められる

上流工程では新しい技術を理解し、取り入れる能力が求められるため、勉強が嫌いだと厳しいです。

なぜなら、IT業界では技術が急速に進化しており、上流工程のエンジニアは常に最新の技術を学び、それを設計に反映させる必要があるからです。新しいソフトウェアやハードウェアの特徴を理解し、最適な技術を選定することが、業務の重要な部分です。

クラウド技術の進化により、上流工程のエンジニアはAWSやAzureの仕組みやセキュリティを学び、インフラ設計に反映させる必要があります。

新しい技術の習得が欠かせないため、勉強嫌いだと上流工程での役割を果たすのが難しくなります。

複雑な設計や構築が求められる

上流工程では、システム全体の複雑な設計や構築を担当するため、勉強嫌いでは難しくなります。

理由として、上流工程のエンジニアは、ネットワークやサーバーの設計に広範な技術知識が必要で、性能、セキュリティ、スケーラビリティを考慮した設計が求められます。勉強を怠ると、適切な設計が難しくなります。

複雑なシステムの設計・構築には、豊富な知識が求められるため、勉強を避けると上流工程での作業が難しくなります。

トラブルシューティングのスキルが必要

上流工程では、システムのトラブル発生時に迅速かつ正確に問題を解決するスキルが必要なため、勉強を避けていると困難です。

システムトラブルは設計ミスや予期せぬ問題が原因で発生し、上流工程のエンジニアが解決責任を負います。高度な技術知識がないと、トラブルの根本原因を特定するのが難しく、システム全体に影響を与えることがあります。

サーバーのパフォーマンス低下時、原因を特定するにはハードウェア、ネットワーク、ソフトウェアに関する深い知識が必要です。適切な解決策を講じるためには、技術的なスキルの習得が不可欠です。

トラブル時に対応するための高度な知識が必要なため、勉強嫌いでは迅速な問題解決が難しくなります。

クライアントやチームとの技術的調整が必要

上流工程では、クライアントやチームと技術的な調整を行うため、専門知識を常に学び続ける必要があります。

なぜなら、上流工程では、クライアントの要求に最適な技術を提案するため、技術的な知識と正確な説明が求められるからです。

新しいシステム提案時、複数の技術選択肢を比較し、メリット・デメリットを説明するために、幅広い技術知識が必要です。

技術的な調整を行うためには、常に学び続け、深い知識を持つことが求められるため、勉強嫌いではスムーズに対応できません。

自己学習の習慣が重要

上流工程では自己学習の習慣が非常に重要で、常に新しい知識を身につける姿勢が求められます。

理由として、IT業界の急速な進化に対応するため、上流工程のエンジニアは自己学習を続け、新しい技術を習得しないと最新のソリューションを提供できなくなります。

コンテナ技術やクラウド技術の普及により、従来のシステム設計とは異なるアプローチが求められます。自己学習を怠ると、時代遅れの設計になってしまいます。

自己学習が欠かせないため、勉強嫌いだと上流工程で活躍するのは非常に難しいです。

上流工程で働くことでの心身面での5つのデメリット

インフラエンジニアが上流工程に従事する際、心身への負担が大きくなることがあります。

上流工程では、システム全体の設計や高度な問題解決を求められるため、常に新しい技術や知識を習得する必要があり、プレッシャーや長時間労働が発生しやすい環境です。

その結果、ストレスの増加や心身の疲労が蓄積しやすく、バランスの取れた生活を保つのが難しくなることがあります。

ここでは、上流工程で働くことで影響する5つの心身面でのデメリットを解説します。

ストレスが増加しやすい

上流工程で働くことは、ストレスを増加させる要因となります。

なぜなら、上流工程では、新しい技術の習得や複雑な問題解決が求められるため、精神的なプレッシャーが高くなるからです。研究によると、ストレスが高い職場環境では、作業の質や生産性が低下することが示されています 。

上流工程では、業務の複雑さからストレスが増加しやすく、メンタルヘルスに影響を与える可能性があります。

不規則な労働時間

上流工程での仕事は不規則な労働時間が多く、心身の健康に悪影響を及ぼすことがあります。

理由として、プロジェクトの進行状況やクライアントの要望によって、労働時間が大きく変動するため、急な残業や休日出勤が発生しやすくなります。これにより、生活リズムが崩れることがあります。

たとえば、納期が迫ったプロジェクトでは、夜遅くまで働く必要が出てくることがあります。このような状況が続くと、体内時計が乱れ、疲労感やストレスが蓄積されます。

不規則な労働時間が多くなるため、心身の健康が損なわれる危険があります。

集中力の消耗

上流工程で働くと集中力の消耗が激しく、仕事の効率が低下する可能性があります。

複雑な設計や戦略的な思考が求められるため、長時間にわたって高い集中力を維持しなければなりません。研究によると、集中力の持続が難しい環境では、作業の生産性が低下することが示されています 。

たとえば、システムの設計を行う際には、多くの要素を考慮しながら作業を進める必要があり、何時間も頭を使い続けることで集中力が消耗します。この結果、後半は判断ミスが増えることもあります。

長時間の集中を要するため、集中力が消耗しやすく、結果として仕事の効率が低下する恐れがあります。

高い責任感が求められる

上流工程では、高い責任感が求められるため、精神的な負担が増すことがあります。

なぜなら、プロジェクトの成功に直接関わるため、失敗時の影響が大きく、責任感が精神的な負担となるからです。心理学者によれば、職場での責任感がメンタルヘルスに悪影響を与えることがあります。

高い責任感が求められるため、精神的な負担が増し、メンタルヘルスに影響を与えることがあります。

自己学習の必要性が高い

上流工程では、常に新しい技術を学ぶ必要があり、これが精神的な疲労を引き起こすことがあります。

技術の進化が速く、新しい知識やスキルを常に身につける必要があるため、自己学習の負担が大きくなります。研究によると、自己学習が求められる環境では、ストレスや疲労感が増加することが示されています 。

たとえば、クラウドサービスや新しいプログラミング言語が登場した際、エンジニアはそれを習得するために時間を割く必要があります。このような継続的な学習がプレッシャーとなり、疲労感を感じることがあります。

自己学習が必須となるため、精神的な疲労感が増し、仕事に対するモチベーションが低下することがあります。

勉強嫌いでも簡単に理解できる3つのインフラ学習法

勉強が苦手でも、実際に手を動かしたり、視覚的に学べる方法を使うことで、インフラの基礎知識が理解しやすくなります。

以下の方法を使えば、無理なく続けられ、実際の仕事にも役立ちやすくなります。

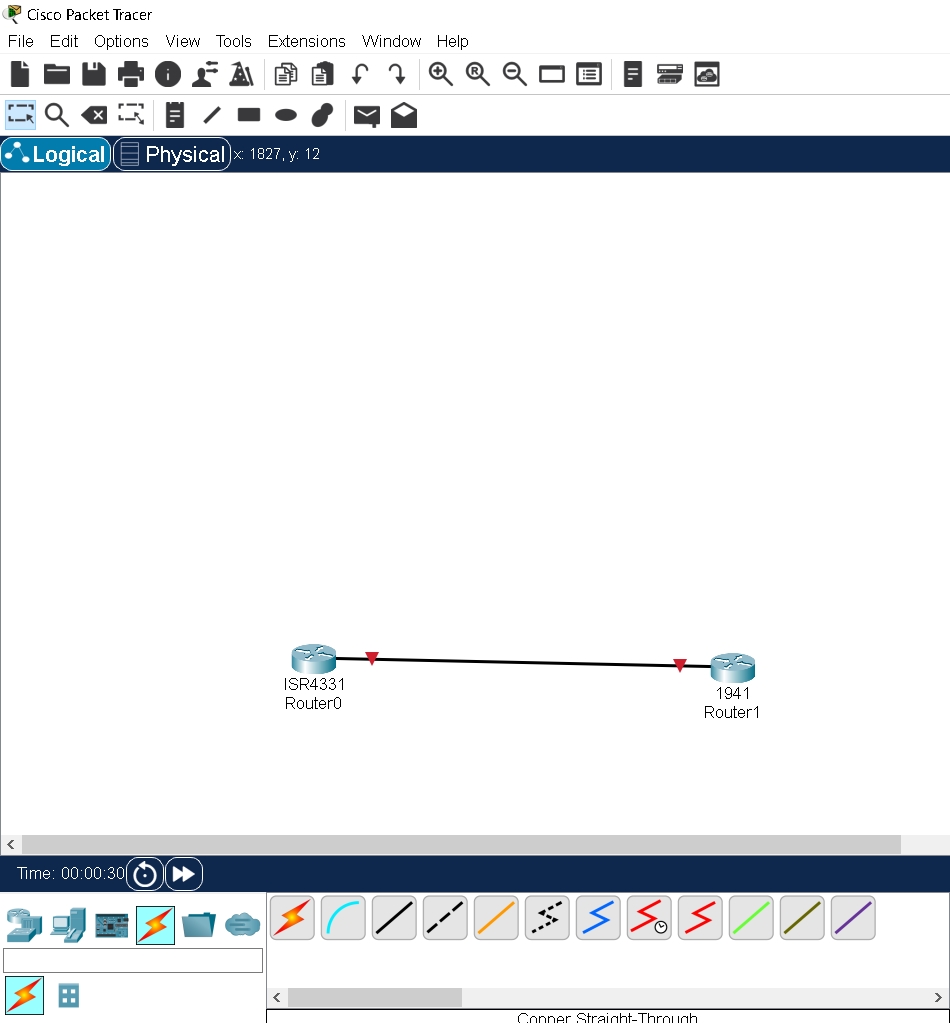

ハンズオン形式の教材を使う

ハンズオン形式の教材を使うと、実際に手を動かしながら学べるので、理解が深まりやすくなります。

理由として、ハンズオン学習では、実際の環境で操作を試しながら学ぶため、学んだことがすぐにイメージでき、記憶に残りやすいとされています。知識の定着率も高く、実務で役立つスキルが身につきやすいのが特長です。

ハンズオン形式は、実際に手を動かしながら学ぶため、勉強嫌いでもやりやすく、実務でも役立つ知識が効率的に身に付きます。

おすすめはシスコのパケットトレーサーです。

動画での解説を活用する

動画で学ぶと、視覚的に理解できるため、内容が頭に入りやすく、集中して学びやすくなります。

動画は視覚と聴覚の両方を使って学習できるため、テキストだけの学習に比べて理解しやすいのがメリットです。特に複雑な内容でも、図や実演を見ることで、初心者でも直感的に理解しやすくなります。

動画解説を活用することで、初心者でもすぐに理解しやすく、勉強の苦手意識が少なくなります。

ゲーム感覚で学べるアプリやツールを使う

ゲーム感覚で学べるアプリやツールを使うと、勉強を楽しみながら続けられます。

なぜなら、アプリやシミュレーションツールを使った学習では、クイズ形式や仮想環境での操作を通して、楽しく学べるため、継続しやすくなるからです。知識が身につくだけでなく、実際のトラブル対処やスキルアップにもつながりやすいです。

パケットトレーサーのが画面

ゲーム感覚の学習法は、楽しく続けられるため、勉強が苦手でも飽きずにスキルアップが可能です。

勉強を減らしてキャリアを築く方法

勉強の負担を減らしつつキャリアを築くには、実践経験を重視し、自分に必要なスキルに絞った学習が効果的です。

最新のキャリアデータによれば、実務経験やプロジェクトでの成果は、資格や知識の広さよりも採用評価に直結しやすいことがわかっています【参考】。企業も「現場で使えるスキル」や「即戦力」になる人材を求めているため、学習を厳選することで効率的にキャリアを積むことが可能です。

以下のような方法を使うことで、勉強量を抑えつつキャリアを積むことができます。

- オンザジョブトレーニング(OJT)を活用する:現場での仕事を通じて、インフラエンジニアはサーバー構築などのプロジェクトでネットワークやクラウドの実践スキルを習得できます。

- スキルを限定する:キャリアに直結する「セキュリティ」や「クラウド」などの需要が高い分野に絞って学ぶことで、効率的にキャリアアップできます。

- 周りのサポートを活用する:同僚やメンター、オンラインフォーラムを活用することで、独学よりも効率的にスキルを習得でき、学習時間を短縮できます。

勉強を減らしてキャリアを築くには、実践経験やサポートを活用し、必要なスキルだけに学習を絞ることが鍵です。このような効率的な学習法で、無理なくキャリアアップを目指しましょう。

初心者に優しい職場環境の見つけ方

初心者に優しい職場環境を見つけるには、サポート体制が整っているか、教育制度やチームの雰囲気を確認することが大切です。

研究によると、サポートのある職場では新人の自信や業務定着率が向上し、早期退職のリスクが減少します。教育に力を入れ、質問しやすい環境が成長を促進します。

初心者に優しい職場を見つけるポイントは以下の通りです:

- 教育制度を確認:研修やメンター制度が整っている企業は、基礎から学びやすいです。

- サポート体制をチェック:定期的な面談やフィードバックがある企業は、質問しやすい環境が整っています。

- チームの雰囲気を知る:面接やインターンで職場の雰囲気を確認し、協力的なチームかを見極めましょう。

| 初心者に優しい職場を見つけるポイント |

|---|

| 教育制度や研修内容を確認する |

| 社内のサポート体制をチェックする |

| チームの雰囲気を知る |

初心者が安心して働ける職場を見つけるには、教育制度やサポート体制、職場の雰囲気を重視することがポイントです。このような職場なら、未経験でもしっかりサポートしてもらえ、安心してスキルアップに励むことができます。

まとめ

インフラエンジニアとして勉強が苦手であっても、キャリアにおける選択肢は広がっています。下流工程では、主に既存のシステム運用や保守に携わるため、日々の業務を通じてスキルを磨くことが可能です。勉強が苦手な人でも、現場での経験や定型的な手順の繰り返しで十分に対応できる場面が多くあります。

生涯を下流工程で働き続けるインフラエンジニアは底辺になってしまうリスクはゼロではないですが、必ずしも高年収を稼ぎたい人ばかりではありませんよね。

一方で、上流工程を目指す場合、技術のキャッチアップや新しい知識の習得が不可欠です。そのため、学び続ける姿勢が重要になりますが、適性や興味によっては、下流工程で安定的にキャリアを築く道も十分に価値があります。

汎用性のある勉強方法については、インフラエンジニアの学習ステップ完全ガイドで詳しく解説しています。

最も大切なのは、自分の得意分野や働き方に合わせてキャリアをデザインすることです。勉強に自信がなくても、成長を続ける意欲さえあれば、インフラエンジニアとしての未来は明るいものです。自分に合ったペースで経験を積み、安心して前進してください。